Por: Alejandra Bonilla Mora

Hace seis años, el sargento viceprimero Julio Valencia Correa recibió el beneficio de la libertad transitoria por acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A la fecha, la familia de dos de sus víctimas sigue sin conocer el compromiso de verdad que el uniformado entregó. Valencia fue condenado por la justicia ordinaria junto con otros militares de la Compañía Danta del Batallón de Infantería 41 de Cimitarra, Santander, por las ejecuciones extrajudiciales de Deiby Pisa, de apenas 15 años, y de Jonás Ariza, perpetradas el 16 de mayo de 2006.

Como cada mamá, como cada papá, como cada abuelo, la familia de los dos jóvenes luchó por justicia y celebró la decisión que identificó que el Ejército -el encargado de defender a la población- hizo un montaje en zona rural del municipio de Bolívar en Santander para presentarlos como supuestos integrantes del Frente 23 de las Farc. La puesta en marcha de la JEP, tras la firma del acuerdo de paz, y del macrocaso 03 relativo a las ejecuciones extrajudiciales, representó dudas al comienzo, pero también una posibilidad de hallar la respuesta a la temida pregunta: ¿quién dio la orden? “¿Quiénes permitieron que casos de este tipo se dieran en todo el país? ¿Quién mató a mi muchacho? ¿Por qué a él?”, preguntan.

La justicia transicional no está pensada para abarcar cada caso, sino para hallar patrones macrocriminales y resolver lo grueso del conflicto. Por eso, la realidad para la familia de Deiby y Jonás fue otra: Santander no hace parte de los casos priorizados en el macrocaso 03. Como se sabe, desde 2021 la JEP priorizó regiones, unidades militares y periodos de tiempo específicos que, según su análisis, evidenciaban la masividad del fenómeno: 6.402 víctimas concentradas entre 2002 y 2008, especialmente en diez departamentos, de los cuales se crearon los subcasos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.

Desde entonces, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha hecho ocho grandes imputaciones en los subcasos; la última, hace apenas unos días a 28 militares retirados, incluidos cinco generales retirados, por 604 ejecuciones en la costa Caribe. Las otras imputaciones implican a 148 comparecientes, de los cuales 91 han reconocido su responsabilidad. Además, el país ha visto dolorosos encuentros entre víctimas y victimarios, uniformados reconociendo lo que hicieron, pedidos de perdón y críticas a los procedimientos. Pasados varios años del avance del macrocaso 03, las diferentes organizaciones y colectivos de abogados que representan a las víctimas piden que el foco se redirija a los casos no priorizados.

La JEP anunció que hará una fase nacional para determinar si los patrones macrocriminales hallados en las regiones priorizadas se dieron en otras partes del país. El procedimiento apenas está en construcción: está previsto para buscar a los máximos responsables en zonas no priorizadas a partir de casos ilustrativos a nivel de divisiones, comandos conjuntos, la cúpula del Ejército y el Comando General. Para ello, se planea iniciar mesas territoriales y audiencias con víctimas, mientras el reloj corre porque los magistrados tienen dos años para finalizar las investigaciones y las víctimas no quieren que la verdad llegue solo a algunos.

CAMBIO le explica en qué consiste el panorama.

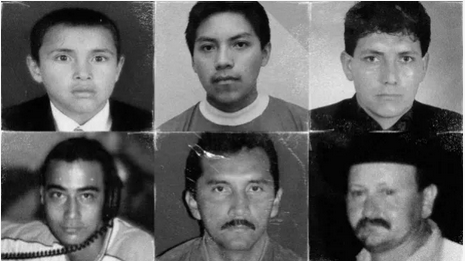

Deiby, Jonás, Álix, Douglas, Leonel y Héctor Alirio

El caso de Deiby y Jonás lo lleva la Comisión Colombiana de Juristas, así como el de Álix Fabián Vargas Hernández, un bogotano de 25 años que fue desaparecido y ejecutado extrajudicialmente en agosto de 2008 por tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 1, que lo reportaron falsamente como baja en combate en Onzaga, Santander. Los abogados María Fernanda Torres y Nelson Garzón le dijeron a CAMBIO que es hora de que la JEP abra un macrocaso en Santander porque esos casos no son los únicos que envuelven a esa unidad y la Fiscalía no ha hecho su trabajo. En el expediente de Deiby, la Fiscalía ha seguido las pesquisas, pero frente a otros actores diferentes a la Fuerza Pública, mientras que la imposibilidad de conocer el compromiso de verdad que entregó el sargento Correa ha impedido conocer más detalles de lo ocurrido.

“No sabemos qué dijo. No hay una buena interlocución entre la Fiscalía y la JEP. La investigación queda estancada, así como la verdad”, señala Torres. Garzón agregó: “en los casos no priorizados los procesos están interrumpidos en la justicia ordinaria y en la justicia transicional tampoco hay mayores avances. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ya estamos en 2025 y el sentir de las víctimas es que confiamos en la justicia transicional esperando que hubiese mayor celeridad en los procesos y que iban a existir aportes a la verdad y encontramos todo lo contrario”.

Otras zonas no priorizadas claves son Arauca y Putumayo. Dos informes elaborados por varias organizaciones detallan 24 casos para el primero y 137 para el segundo, entre 2002 y 2008. La abogada Daniela Rodríguez de la Asociación Minga, que lleva la mayoría de estos procesos, explicó a CAMBIO que acá la Fiscalía tampoco ha actuado. “Todo quedó frenado hace un poco más de cinco años”, dijo.

Uno expediente envuelve a Luis Alberto Quiñonez, un campesino que el 28 de abril de 2007 fue víctima en Puerto Guzmán de integrantes de la Brigada de Selva 27 del Ejército. Según los estudios forenses, fue torturado antes de ser asesinado. Aunque el Estado pidió perdón por lo ocurrido, por orden del Consejo de Estado, hasta el momento la verdad tampoco ha llegado. Otro caso involucra a Douglas Antonio Pérez Sivaja, indígena nasa de 21 años que fue sacado de una gallera el 5 de agosto de 2006. Agricultor, casado y con un hijo, apareció en la morgue de Puerto Asís semanas después como una ‘baja en combate’. Los responsables fueron condenados y ahora están sometidos a la JEP y libres.

Contrario a esos expedientes, en el caso de la masacre de la vereda Caño Seco, de Fortul, en Arauca, los militares involucrados ya habían sido condenados en la justicia ordinaria. Fue el 5 de agosto de 2004. Allí fueron ejecutados los dirigentes sociales Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche Goyeneche y Jorge Eduardo Prieto Chamucero. El primero fue fundador y líder de la Asociación de Usuarios Campesinos de Arauca; el segundo era dirigente sindical de la Asociación de Educadores de Arauca, y el tercero era dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Hospitalarios.

Habían sido señalados de ser guerrilleros, pero luego se comprobó que fue un ‘falso positivo’. Un teniente, tres soldados y un civil a 40 años de prisión fueron condenados. Estaban presos cuando arrancó la JEP. Uno de ellos es Walter Loaiza Culma, quien está libre desde que se sometió a ese tribunal y no ha dado una sola versión sobre este crimen.

El proceso implica que los militares involucrados en ‘falsos positivos’ en zonas no priorizadas deben ser llamados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) para hacer un aporte a la verdad y seguir una ruta que tiene varias fases y que terminará con la renuncia a la persecución penal. Estos llamados se han dado paulatinamente y por eso la sensación es de incertidumbre. “No tenemos conocimiento de que se haya dado algún avance. ¿Por qué la Sala no avanza? ¿Por qué no se abren estos espacios de aportes a la verdad?”, señaló la abogada Rodríguez.

“Por un lado, hay personas que ya estaban condenadas y que no aportan más verdad de la que ya se conocía. Aunque la norma contempla que el umbral de verdad debe ser superior a lo que viene de justicia ordinaria, la JEP está contemplándolo de una forma amplia –explica la jurista–. Y ahí hay un 99 por ciento de posibilidad de que haya renuncia a la persecución penal, algo que para las víctimas es cuestionable porque fue muy tardío, fue muy fuerte, hubo muchas dilaciones para que se diera la sentencia en la justicia ordinaria”. El otro escenario son militares que apenas estaban siendo investigados en la justicia ordinaria, que están sometidos a la JEP y que aun no son llamados.

De nuevo, el pedido de las víctimas es el mismo: no quieren verdades incompletas. En Antioquia hay múltiples ‘falsos positivos’ que quedaron por fuera, porque la priorización abarcó algunas unidades militares y hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005.

Omar Alcides Villada, un joven con discapacidad ejecutado el 25 de marzo de 2008, quedó por fuera. Su caso tenía un elemento especial, pues se había ordenado la captura del general Diego Luis Villegas Muñoz, entonces comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, pero esta nunca se ejecutó. Se sometió a la JEP y terminó envuelto en un escándalo mediático en 2019, cuando lideraba la Fuerza de Tarea Vulcano porque hombres a su mando asesinaron al excombatiente Dimar Torres, en un hecho que no se pudo encubrir gracias a la tenacidad de la comunidad.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha llamado a Villegas pero por otro caso. Puso la lupa al Gaula-Tolima, en especial a la masacre de cinco personas conocida como la de El Totumo, courrida en diciembre de 2006 y por la cual 14 militares fueron condenados. Estas personas no están en la ruta sancionatoria, sino que tienen que dar un aporte a la verdad, previo a que se les resuelva su situación. La Corporación Colectivo de Abogados Opción Jurídica, que representa víctimas en todo el Tolima, explicó a CAMBIO que hay un listado de 29 militares llamados por la SDSJ que han sido citados por ese caso, pero aún no han hablado de otros.

La situación en Tolima es tal, que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ya le pidió a la JEP que priorice el departamento en la fase nacional del macrocaso 03, al indicar que hay hechos que permitirán a la Sala de Reconocimiento evidenciar patrones macrocriminales que hicieron posible los ‘falsos positivos’ de manera generalizada.

La petición reseña el caso de Elkin Ducuara, quien vivía en Ortega, Tolima. Fue asesinado el 15 de marzo de 2007 por soldados de la compañía Ciclón II de la Brigada VI del Batallón de Infantería No. 17 General José Domingo Caicedo cuando regresaba de su trabajo a la casa. Lo vistieron con prendas militares, le pusieron armas y municiones y lo presentaron como guerrillero, como una última fase de una serie de hostigamientos y amenazas que recibía su familia. Elkin, incluso, fue detenido arbitrariamente tres años antes de su asesinato.

La Fiscalía acusó a un sargento y cuatro soldados, y el caso se paralizó cuando se sometieron a la JEP. Allí, dice la petición, “el proceso se ha quedado corto para el reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los comparecientes”.

La petición del CAJAR también incluye el caso de Marco Antonio Ruiz, presentado falsamente como integrante de las Farc y cuyo crimen podría enmarcarse en uno de los patrones ya evidenciados por la JEP: que militares actuaron bajo la presión de dar bajas en combate y tener éxito operacional, “en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos”. Cuatro militares fueron acusados por la Fiscalía y sus casos están, en diferentes etapas, en la JEP.

Así, en el entretanto, el escenario es el siguiente:

Existen casos en zonas no priorizadas que no avanzan en la Fiscalía a pesar de que la JEP dijo que esa entidad debía seguir con sus pesquisas.

Si esos casos tenían uniformados ya condenados y estos se sometieron a la JEP, están libres. Lo mismo ocurre con militares investigados por un hecho sea en fase preliminar o que estuvieran acusados.

Estos uniformados están en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que deberá llamarlos eventualmente para que den un aporte de verdad y sigan una ruta restaurativa para, si se dan los requisitos, recibir el beneficio de la renuncia a la persecución penal. Esta Sala no solo tiene el caso 03, sino que debe actuar en todos los 11 macrocasos que abrió la JEP, y debe resolver la situación de todos aquellos que no hayan sido considerados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento.

Lo que dice la JEP: no habrá nuevas priorizaciones, pero avanzará la fase nacional

En julio de 2023, la JEP anunció la fase nacional para verificar si los patrones macrocriminales que ya fueron evidenciados, se replicaron entre 2005 y 2008 a través de hechos o casos ilustrativos. La idea es atribuir responsabilidades regional y nacionalmente en el nivel operativo mayor (divisiones) y estratégico (comandos conjuntos, del Ejército y Comando General) y en zonas como Arauca, Boyacá, Caquetá, Putumayo y Cauca.

En diálogo con CAMBIO, los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz indicaron que no habrá nuevos subcasos territoriales. Lo primero será impulsar cuatro mesas de trabajo para cobijar las zonas del país no priorizadas. “Tenemos que acordar con las organizaciones de víctimas ese trabajo”, dijo Parra.

Como se explicó, la Sala de Reconocimiento se ha centrado en los máximos responsables y Sala de Definiciones Jurídicas se encarga del resto. Los magistrados indicaron que, si la SDSJ considera que un militar tuvo un rol equivalente al de un máximo responsable, puede pedirle a la Sala de Reconocimiento que lo acoja por medio de una “moción judicial”. Parra resaltó esa posibilidad, así como la existencia del macrocaso 08 sobre los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares o terceros civiles.

La magistrada Catalina Díaz explicó que, con la investigación que ya se ha hecho sobre las ejecuciones extrajudiciales, se determinó que hubo un patrón nacional de acción criminal que reúne las características de estos crímenes. También reiteró que la fase nacional se centrará en las máximas responsabilidades en Divisiones y las unidades centrales del Ejército, e hizo un especial llamado de atención sobre el periodo que tiene la JEP para funcionar.

“A la Sala de Reconocimiento le quedan dos años de investigación y nosotros tenemos que cerrar el 03, avanzar en las imputaciones en el caso 08”, dijo Díaz, quien también es relatora del caso 06 sobre la violencia ejercida contra la Unión Patriótica. “Tenemos que ser estratégicos”, añadió.

En ese sentido, en las reuniones que se van a programar los magistrados les contarán a las víctimas lo evidenciado, a fin de corroborar si en los otros territorios se confirman los elementos del patrón macrocriminal (hechos, metodología, procesos, perfiles de las víctimas) y detallar “quienes son los responsables de los máximos niveles nacionales”. La Sala irá construyendo en sus deliberaciones los procedimientos a seguir. El magistrado Parra dijo que sí tienen mesas de diálogo con la Fiscalía y que son conscientes de las preocupaciones de las víctimas.

CAMBIO les manifestó a los magistrados Parra y Díaz los reclamos que tienen las diferentes organizaciones consultadas para este reportaje, que incluyen dudas sobre los estándares de verdad que se van a escuchar, el hecho de que no todos los casos serán examinados y la falta de acción de la Fiscalía, entre otros. Unas de esas voces apuntan a que la fase nacional busca resolver rápidamente y sin mayor profundidad las reclamaciones constantes para que se ponga la lupa a unidades militares no priorizadas. Otros señalan que es una especie de justicia “de encuesta”, usando una muestra representativa que, aunque está justificada legalmente, para las víctimas, implica un criterio de discriminatorio.

La magistrada Díaz señaló que las víctimas podrían estar esperando una verdad en relación con las decisiones que dieron lugar a los crímenes a los más altos niveles y que llevaron al asesinato de 6.402 personas en todo el país siguiendo un mismo patrón. “La Sala se ha esforzado en esclarecer porque estos son crímenes de sistema y entiendo que hay una expectativa de verdad de algunas víctimas que quieren saber quién señaló a su hijo y quien disparó”, explicó.

“La JEP está examinando posibilidades para que esa verdad que esperan muchas víctimas en su caso particular siga surgiendo, pero no podemos generar falsas expectativas. Hemos esclarecido las circunstancias de tiempo, modo y lugar de más de 2.000 víctimas, pero no lo vamos a poder lograr para 6.402”, indicó Díaz. El magistrado Parra indicó que sí toman en cuenta los reparos de las víctimas y que se están buscando caminos para avanzar en la verdad en zonas no priorizadas.

“Hay varias posibilidades sobre las que tenemos que entrar a dialogar. Son diálogos que serán difíciles. Hemos recibido de primera mano algunas de estas preocupaciones de familia con preguntas similares que ustedes nos refieren (las de CAMBIO) y por eso estamos en el proceso –precisó Parra–. Son preguntas pertinentes, actuales y estamos pensando las respuestas con cuidado para que puedan cobijar al universo grande de víctimas”.

El desafío es enorme. La JEP tiene un plazo concreto para para cerrar 50 años de conflicto, como es su misión. Al mismo tiempo deberá procurar todo lo necesario para satisfacer los derechos de las víctimas que, como cada mamá y cada papá, quieren conocer la verdad.